【国勢調査2025】郵便受けに「連絡メモ」調査票を受け取ったのに

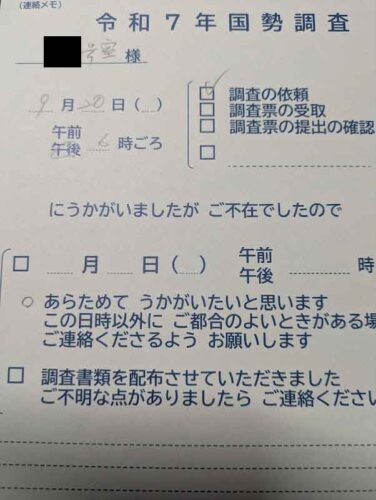

郵便受けに、国勢調査の調査員からの「連絡メモ」が投函されていました。

2025年9月20日(土)、国勢調査の調査票を調査員から直接受け取りました。ちょうど、エントランスのオートロック操作盤でバッタリ会ったので、手渡しで受け取りました。

国勢調査の重要性は理解していますし、ニュース等で強力を呼びかけていることも知っていますが、マンションにおける国勢調査の調査票の配布方法に疑問が残りました。

- 国勢調査:ポスト投函の「連絡メモ」に戸惑い!

2025年9月20日(土)、国勢調査の調査票を調査員から直接受け取りました。このことは、前回のブログにも書きました。

国勢調査員が各世帯を訪問して、調査票の配布や説明を行います。しかし、なぜか「調査票は確かに受け取ったはずなのに、後日、郵便受けに『連絡メモ』が入っていた」ことに戸惑いを隠せません。

なぜ、このような事態が起こるのか、そしてどのように対処すれば良いのでしょうか。せっかくの「連絡メモ」が活かされていないように思います。

■ 目次 ■

「連絡メモ」が投函されたのか?

2025年9月20日(土)、調査員の方から直接、国勢調査の調査票を受け取ったにもかかわらず、後日「ご不在でしたので、後日改めて伺います」といった趣旨の「連絡メモ」が郵便受けに投函されていました。

この状況は、矛盾しており、不可解や戸惑いを感じざるを得ません。何故、このようなことが起こってしまったのかその可能性を考えました。

単純な手違いや誤配

最も可能性として高いのが、調査員による単純なヒューマンエラーです。国勢調査員は、専門の職員ではなく、地域住民の中から選ばれた非常勤の地方公務員です。

担当する調査区の地図や世帯名簿を頼りに、一軒一軒、あるいはマンションの一部屋一部屋を訪問しますが、その業務量は膨大です。

特に、大規模なマンションや集合住宅では、部屋番号の確認ミス、同じ苗字の世帯との混同、配布済みリストへのチェック漏れなど、意図せず誤りが生じてしまうことがあります。

例えば、隣の部屋、あるいは同じ階の別の部屋に配布するつもりの「連絡メモ」を、誤って違う人の郵便受けに投函してしまったのかもしれません。

あるいは、訪問済みであることを失念し、再度訪問してしまい、不在だったためにメモを残したというケースも考えられます。

多くの世帯を短期間で回らなければならない調査員の多忙さを考えると、こうした手違いは起こり得る事象と言えるかと思います。

調査票配布とは別の目的での再訪問

国勢調査員の仕事は、調査票を配布して終わりではありません。

配布後、調査票の記入方法について補足説明が必要な場合や、インターネット回答の案内、あるいは調査票の回収方法について改めて説明するために、再度訪問することがあります。

2025年9月20日(土)に調査票をお渡ししたものの、その際に伝えきれなかった追加の重要な連絡事項があるのかもしれません。

その用件を伝えるために再訪問したところ、ご不在だったため、「改めて伺います」というメモを残したというシナリオも十分に考えられます。

この場合、「連絡メモ」は「不在連絡票」としての役割だけでなく、何らかの補足事項を伝えるための前段階の合図であった可能性があります。

しかし、2025年9月20日(土)に不在の時間帯は、ごくわずかです。連絡メモに“9月20日午後6時ごろ”と書いてあるので、訪問日や時間の勘違いということはないと思います。

でも不思議です。2025年9月20日(土) 午後6時、部屋にいましたが、ピンポンの音は聞いていません。

担当調査員の情報共有不足

広い調査区では、複数の調査員がチームを組んで担当を分担している場合があります。

例えば、「調査票を配布する担当」と「その後のフォローや回収を担当する担当」が別々であるケースです。

このような場合、調査員間での情報共有、すなわち「どの世帯に配布済みか」という引き継ぎがスムーズに行われていないと、後任の調査員が既に配布済みであることを知らずに訪問してしまうことがあります。

その結果、不在であれば「連絡メモ」を投函するという事態に繋がります。

これらの可能性を鑑みると、メモが投函されていたからといって、必ずしも不審なことであるとは限りません。多くは、国勢調査という大規模な事業を遂行する過程で起こりうる、やむを得ない手違いや業務上の都合であると考えられます。

「改めて伺う」日付や時間が未記入なのか?

「連絡メモ」に具体的な再訪問の日時が書かれていない点も、不安や不便を感じる大きな要因でしょう。

「いつ来るか分からない人を待ち続けるわけにもいかない」と感じるのは当然のことです。

この点についても、いくつかの理由が考えられます。

調査員の訪問スケジュールの柔軟性確保

国勢調査員は、担当調査区内の多数の世帯を効率的に回る必要があります。

天候や交通事情、他の世帯での対応時間など、予測不能な要素が多く、厳密な訪問スケジュールを事前に確定させることは非常に困難です。

もしメモに、「〇月〇日〇時に伺います」と具体的に明記してしまうと、その約束に縛られ、他の調査活動に支障をきたす可能性があります。

また、約束の時間に訪問できなかった場合、かえって住民に不信感を与えてしまうことにもなりかねません。

そのため、あえて日時を記載せず、「近いうちに再度お伺いします」という形で、訪問スケジュールの柔軟性を確保しているケースは少なくないのかもしれません。

世帯側の都合への配慮

逆に、日時を指定することが、住民側にとってプレッシャーになることを避けるため、という配慮も考えられます。

メモに書かれた日時に必ず在宅していなければならない、となると、受け取った側は負担に感じてしまいます。

具体的な日時を記載しないことで、「ご都合の良い時に対応いただければ結構です」という意図を示している可能性もあります。

まずは接触を試み、もし会えればその場で次回の訪問時間を調整するか、あるいは会えるまで何度か訪問するというスタイルを取っている調査員もいるのではないでしょうか。

単なる記入漏れ

これもヒューマンエラーの一環ですが、単純に日時を書き忘れてしまったという可能性も十分に考えられます。

多くのメモ用紙を処理する中で、日付や時間帯を記入する欄を見落としたり、急いでいて書き忘れたりすることは、誰にでも起こり得ることです。

特に、本来であれば「午前」「午後」といった大まかな時間帯だけでも記入すべきところを、うっかり忘れてしまったというケースが想定されます。

調査員の連絡先が未記入なの?

再訪問の日時が分からないのであれば、せめてこちらから連絡を取りたいと思うのが人情です。

しかし、その肝心な連絡先が書かれていない。これは最も困惑する点かもしれません。この背景には、個人情報保護や問い合わせ対応の一元化といった、組織的な理由が存在するのではないでしょうか。

調査員の個人情報保護と安全確保

国勢調査員は、調査期間中、身分を証明する「調査員証」を携行していますが、あくまで地域住民から選ばれた一般の方々です。

調査員の個人の携帯電話番号などを「連絡メモ」に記載してしまうと、勤務時間外の問い合わせが殺到したり、場合によっては調査とは無関係の連絡やクレームの矢面に立たされたりするリスクが生じます。

また、残念ながら国勢調査をかたった不審者や詐欺(かたり調査)も報告されています。調査員個人の連絡先を広く知らせることは、こうした犯罪に悪用される危険性もはらんでいます。

そのため、調査員のプライバシーと安全を守る観点から、個別の連絡先は記載しないよう指導されているのが一般的なのかと推測します。

問い合わせ窓口の一元化

国勢調査に関する問い合わせや苦情は、調査員個人がその場で判断するのではなく、市区町村に設置された「国勢調査実施本部」などの公式な窓口で一元的に受け付ける体制が取られています。

これにより、情報の正確性を担保し、個々のケースに対して組織として統一された対応を取ることができます。

もし、調査員が個別に電話対応を行うと、誤った情報を伝えてしまったり、対応にばらつきが出たりする恐れがあります。

そうした事態を避けるため、「連絡メモ」にはあえて個人の連絡先を記載せず、何か疑問があれば市区町村の公式窓口に問い合わせてもらう、という運用方針になっているのではないかと思います。

本来であれば、その公式窓口の電話番号がメモに印刷または記載されているべきですが、その記載すらなかったとすれば、それは配布されたメモの書式自体の不備か、あるいは調査員による記入漏れの可能性が考えられます。

結論:市区町村の窓口へ連絡する

上記の3つの疑問点を総合的に判断すると、今回のケースは調査員の手違いや記入漏れといったヒューマンエラーに起因する可能性が極めて高いと考えられます。

しかし、そうであったとしても、疑問や不安を抱えたまま放置しておくことは望ましくありません。

最も確実で安心できる対処法は、お住まいの市区町村の国勢調査担当窓口へ一度連絡してみることです。

連絡を推奨する理由は以下の通りです。

- 事実確認による不安の解消: 連絡することで、今回の「連絡メモ」が正規の調査活動の一環で発生したものかどうかが明確になり、安心感を得られます。

- 二重訪問の回避: あなたの世帯が既に調査票を受け取り済みであることを担当部署に伝えれば、その情報が調査員に共有され、不要な再訪問を防ぐことができます。これは、あなた自身の時間の節約になるだけでなく、調査全体の効率化にも繋がります。

- 「かたり調査」の可能性の排除: 万が一、投函されたメモが国勢調査をかたった不審なものである場合、市区町村に連絡することで、その危険性をいち早く察知し、適切な対応を取ることができます。正規の調査であれば、その旨を明確に回答してくれるはずです。

連絡する際は、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトや広報誌などで「令和7年国勢調査担当」といった部署の電話番号を調べ、「9月20日に調査票を受け取ったが、後日、連絡先や日時の記載がない『連絡メモ』が投函されていた」という経緯を具体的に説明しましょう。

その際、お名前と住所を伝えれば、担当部署の方で状況を確認し、適切な対応を案内してくれるでしょう。

国勢調査は、私たちの未来を形作るための大切な調査です。だからこそ、調査プロセスに疑問を感じた際には、それを解消し、納得した上で協力することが重要です。

今回の件は、些細な手違いから生じたものかもしれませんが、市区町村に一本連絡を入れることで、あなた自身の安心と、国勢調査の円滑な実施の両方に貢献することができます。

※アフィリエイト広告を利用しています。

←ダウンロード可能なブログ記事です。自由に

←ダウンロード可能なブログ記事です。自由に